Ein Geschenk

Sie sieht mit dem Herzen. Der Linse ihrer Seele. Was Elena Kaufmann da sieht, ist vor allem eines: Menschen. In Alltagssituationen, beim Feiern, beim Gebet, beim Miteinander. Zwei Jahre lang begleitete die 33-jährige russische Christin die Mitglieder der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Es entstanden Freundschaften über Religionen hinweg. Und es entstanden ein Buch und eine Ausstellung mit dem Titel „Ein Jahr mit dem Stern“. Die eindrucksvollen Fotografien sind noch bis zum 30. September in der Kunsthalle Erfurt zu sehen.

TOP THÜRINGEN traf Elena Kaufmann, die seit sechs Jahren in Erfurt lebt, inmitten ihrer Bilder.

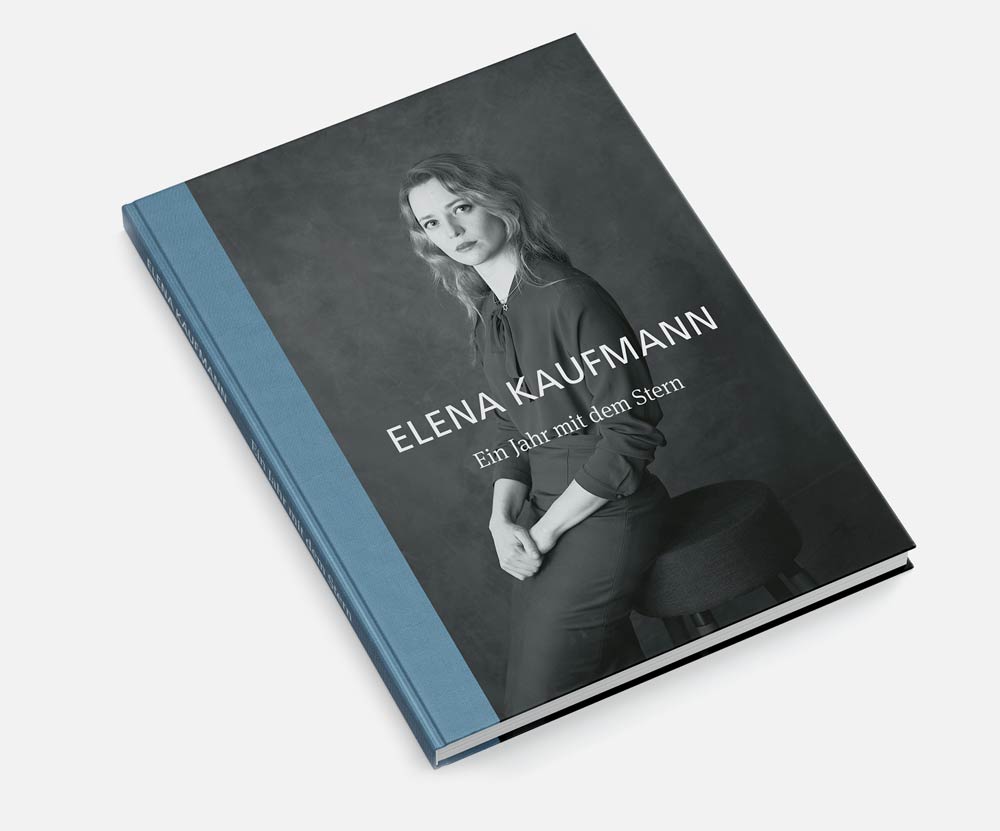

Eine junge, attraktive Frau ziert die Titelseite. Sie sitzt auf einem Hocker vor einer schwarzen Wand. Schaut man genauer hin, sieht man, dass sie sich nicht wohlfühlt. „Hier“ nicht hergehört. Sie lehnt sich vorsichtig an den Hocker. Die rechte Hand hält die linke krampfhaft fest. Der Blick ängstlich. Der Davidstern winzig klein an der Kette. Wovor hat sie Angst?

Das Foto zeigt Marina aus Alma Ata, dem heutigen Almaty. 34 Jahre alt. Russin. Jüdin. IT-Spezialistin. Seit 5 Jahren lebt sie mit ihrem Freund in Erfurt. Ausländerin.

Für Elena Kaufmann ist sie vor allem eines: Mensch. Einer von vielen russischstämmigen aus der Jüdischen Gemeinde Thüringen, die sie für ihr Fotoprojekt „Ein Jahr mit dem Stern“ porträtierte.

„Ich habe Marina natürlich nicht gesagt, dass sie ängstlich schauen soll. Wir haben die Porträts in einem kleinen Raum gemacht, da war nur ein Hocker und die Rückwand. Natürlich ist man da auch etwas aufgeregt, wenn man zum ersten Mal für die Öffentlichkeit fotografiert wird. Dazu noch das schwierige Thema, über das sie ehrlich sprechen sollte. Das war meine Herausforderung: Ich kann Menschen perfekt inszenieren, ich wollte sie aber genau in diesem Moment zeigen. Sie kam und hatte sich so hingesetzt. Ich kenne sie schon seit zwei Jahren, sie ist eine sehr starke Frau in dem, was sie macht. Aber sie geht trotzdem unsicher durchs Leben. Ich verstehe, dass so ein fragiles Mädchen Angst hat, aber sie macht einfach weiter. Davor habe ich großen Respekt.“

„Wir sind alle Ausländer, wenn wir nicht zuhause sind“, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow anlässlich der Ausstellungseröffnung in der Erfurter Kunsthalle. „Aber warum müssen sich Ausländer in Deutschland immer rechtfertigen für ihr Anderssein, warum sehen wir nicht das Positive am Zusammenleben verschiedener Kulturen?“, fragte er weiter.

Elena Kaufmann kennt das Gefühl. Sie ist Russin. Christin. Ausländerin. Im Moment ist die 33-Jährige sogar staatenlos. In den drei Monaten, in den sie auf ihren deutschen Pass wartet, darf sie Deutschland nicht verlassen. Ihre Heimat St. Petersburg wollte sie eigentlich auch nicht verlassen. Aber die Liebe war stärker. Vor sechs Jahren zog sie nach Erfurt. Heiratete Martin Kaufmann, mit dem sie einen Sohn hat. Vollkommenes Glück? Ja. Aber sie möchte, dass ihr Sohn einmal stolz ist auf seine russische Mutter, seine russischen Wurzeln. Die Vorurteile ihr gegenüber und die eigenen Zweifel sind mit den Jahren weniger geworden, aber noch da.

Eine junge, attraktive, zierliche Frau. Sie sitzt auf einer Bank im historischen Saal der Kunsthalle Erfurt. Schaut man genauer hin, sieht man, dass sie sich nicht wohlfühlt. „Hier“ nicht hergehört. Die Hände zwischen die Oberschenkel gepresst. Alles ist neu für sie: die plötzliche Aufmerksamkeit, die Interviewanfragen. Jeder will etwas von ihr. Sie ist unsicher und möchte doch nur „ein guter Mensch“ sein. Wie Marina.

„Ich konnte mir nie vorstellen, dass es so schwierig ist, Ausländer zu sein. Ich kannte in St. Petersburg auch viele Nichtrussen, aber man fragt sich nie, wie es ihnen geht. Wie sie sich fühlen. Wenn du dann selber einer bist, dann verstehst du erst, wie hart das ist. Ein guter Freund von mir ist nach Los Angeles gezogen, er hat die Probleme nicht. Dort ist es vollkommen egal, wer du bist und woher du kommst. Ich finde das sehr traurig, dass es hier nicht egal ist.“

In Workuta geboren, zieht sie später mit der Familie nach St. Petersburg. Hier studiert sie zunächst Weltgeschichte und Weltkonflikte. Pakistan, Indien, Tschetschenien, Israel. Ethnische Konflikte. Vorurteile. Krieg. Vertreibung. Wie kann man Frieden schaffen? Sie hat sich schon immer für Menschen interessiert, denn „jeder hat etwas Individuelles, etwas Schönes“. Das möchte sie zeigen und fängt an zu fotografieren. In einem Magazin sieht sie eine Anzeige: Studenten für die Fakultät Dokumentar-Fotografie gesucht. Die Mutter redet ihr gut zu, sie bewirbt sich mit ihren Bildern. Und wird angenommen. Das erste Jahr ist schwierig, ihr Lehrer findet für ihre Arbeiten immer nur ein Wort: Sch… Bis er beim Durchsehen einiger neuer Bilder für einen Wettbewerb plötzlich zu ihr sagt: „Endlich hast du es verstanden!“ Von da an wusste Elena Aglinskaite, was sie zeigen möchte. Man müsse dafür den richtigen Moment für das Bild spüren.

Sonst wären diese genauen Alltagsbeobachtungen aus der jüdischen Gemeinde und vor allem die intimen, aber immer Distanz wahrenden Porträts nie entstanden. Schwarz-weiß. Der Blick auf das Wesentliche: den Menschen. Würdevoll.

„Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht, woher er kommt und was er macht. Aus diesem Grund habe ich auch das Projekt gemacht. Was ich mache, kommt immer aus meinem Inneren, aus meinem Herzen. Ich habe mich mit den Menschen aus der jüdischen Gemeinde verbunden gefühlt. Vielleicht lag das auch daran, dass ich mich anfangs in Erfurt einsam und als Ausländerin gefühlt habe. Ich habe ihren Geschichten zugehört, die Kamera kam erst später dazu. Für das Projekt habe ich viel mehr Bilder gemacht, als jetzt im Buch sind. Aber mit einigen hat es einfach nicht geklappt, sie haben sich nicht geöffnet. Das ist völlig in Ordnung, aber die Oberfläche möchte ich nicht zeigen. Wir sind keine perfekten Roboter, wir machen alle Fehler.

Als ich mir dann die Porträts angesehen habe, verstand ich, dass es in den Gesprächen nie darum ging, ob ich Russe oder Jude bin. Es hat einfach Spaß gemacht. Die Menschen waren offen und haben mich zu sich nach Hause eingeladen. Keiner hat mich gefragt, warum ich Russisch spreche.“

Vor drei Jahren haben Maria Stürzebecher, Historikerin und Beauftragte Erfurts für die UNESCO-Bewerbung zum Jüdischen Leben, und der Fotograf Ivo Dierbach im Internet ein Foto von Elena Kaufmann gesehen. Abgebildet ist ein 14-jähriger jüdischer Junge vor dem Gebet. Das Bild machte Elena Kaufmann im Rahmen ihrer Diplomarbeit an einem jüdischen Internat in St. Petersburg.

Die Historikerin und der Fotograf fragen Elena Kaufmann in Erfurt, ob sie Lust hätte, die Menschen in der jüdischen Gemeinde in Erfurt kennenzulernen. Elena hat Lust.

Die Christin taucht ein in das jüdische Leben, nimmt teil, beobachtet und fotografiert. Sie sprechen stundenlang über Wünsche, Träume und Ängste. Sie vertrauen sich. Die Muttersprache verbindet. Sie fragt sich, warum sie ausgerechnet hier das Gefühl der eigenen Fremdheit ein wenig überwinden konnte. In St. Petersburg kannte Elena auch viele Ausländer. Auch Juden.

„Russische Juden gehen aus Russland weg, weil sie dort für ihren Glauben beschimpft werden. Das hält man nicht lange durch. Aber ob das in Deutschland für sie besser ist, weiß ich nicht. Sie sind vorsichtig, zu erzählen, dass sie Juden sind. Ich diskutiere darüber oft mit Menschen in anderen Ländern, wo es keine Rolle spielt. Wie haben die das geschafft? Die Stadt Erfurt muss helfen, damit wir uns besser kennenlernen können.“

Die jüdischen Bräuche hat sie aber erst hier in der Gemeinde kennen- und verstehen gelernt. Man müsse ja nicht alles übernehmen und schon gar nicht als religiöse Regel, erklärt sie. Aber jede fremde Kultur habe doch etwas, das die eigene bereichern könne. Wie zum Beispiel den Sabbat, an diesem Ruhetag dürfen zum Beispiel keine elektronischen Geräte benutzt werden, stattdessen verbringt man Zeit mit der Familie und Freunden. Das sei doch eine gut Sache, findet die Christin.

„Mein Ziel mit dem Foto-Projekt ist es, zu zeigen, dass es nicht das Wichtigste ist, woher man kommt, was man macht oder welcher Religion man angehört, um zu entscheiden, ob man sich weiter mit diesem Menschen auseinandersetzen möchte. Hautfarbe, Religion, Nationalität haben keine Bedeutung. Lerne ihn erst kennen und entscheide dann! Das haben mich alle Porträtierten gelehrt.“

Überzeugen Sie sich selbst! Gehen Sie noch bis zum 30. September in die Ausstellung „Ein Jahr mit dem Stern“ in der Kunsthalle Erfurt. Sehen Sie sich die Bilder an und lesen Sie die einfühlsamen, prosahaften Texte von Antje-Maria Lochthofen über die Porträtierten. Dann werden Sie sich wahrscheinlich auch fragen, ob das wirklich alles so anders ist als bei uns Christen, Katholiken, Muslimen und Atheisten? Bodo Ramelow brachte es jedenfalls auf den Punkt: „Elena Kaufmann, Sie konnten uns mit Ihren Bildern und dem dazugehörigen Buch kein schöneres Geschenk für ein friedliches Miteinander der Kulturen machen.“

Damit sich niemand mehr für seine Herkunft und Religion rechtfertigen muss.

Damit Marina und Elena keine Angst mehr haben müssen.

TOP Service:

Text: Jens Hirsch

Fotos: Mario Hochhaus