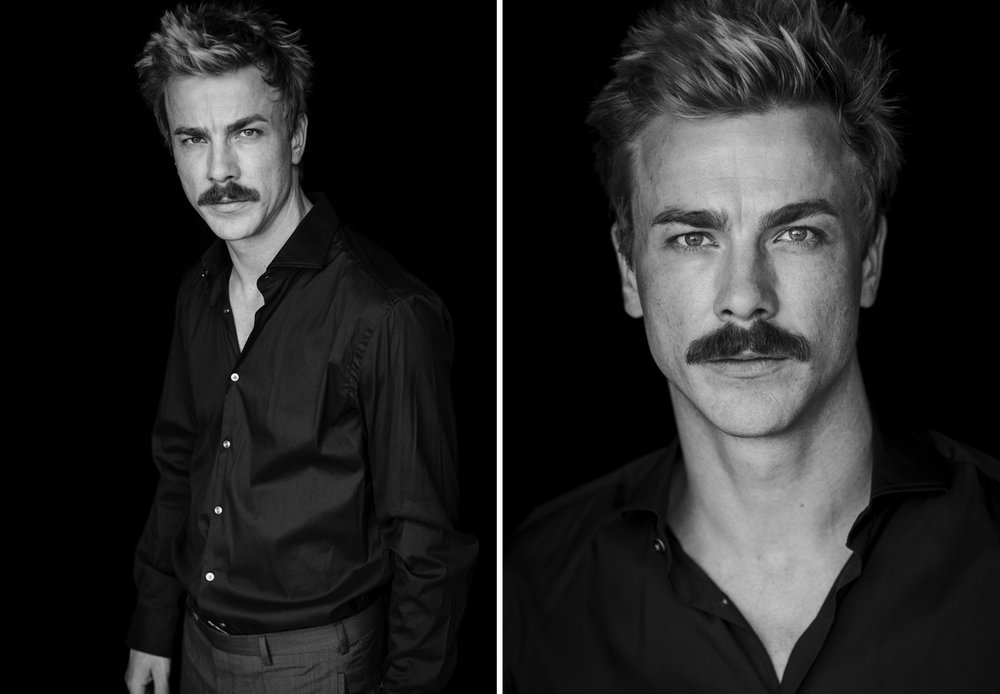

Der Geerdete

Comedy-Preis, Grimme-Preis, Deutscher Schauspielpreis, Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera! Deutscher Filmpreis 2020 als „Bester Hauptdarsteller“ sowie als „Bester Nebendarsteller“ für seine Rollen in den hochgelobten Produktionen „Systemsprenger“ und „Berlin Alexanderplatz“ (ab Juli im Kino)!

Wer ist dieser Albrecht Schuch aus Jena, der sich auf Preisverleihungen eigentlich so gar nicht richtig wohlfühlt? Wie wurde er zu einem der besten deutschen Charakter-Schauspieler seiner Generation?

Ein Gespräch mit dem 34-jährigen Wahl-Berliner über einen ganz besonderen Ort, magische Momente und die Rollendusche.

Herr Schuch, stimmt es, dass Sie vor Dreharbeiten auf Ihren Lieblingsberg in Jena wandern?

Das kommt schon vor. Wenn ich es vor einem Drehbeginn nach Jena schaffe, mache ich das auf jeden Fall.

Was suchen, beziehungsweise finden Sie dort oben?

Ich mag diesen Ort einfach, das hat auch etwas mit Natur als Heimat zu tun. An diesem Ort ziehe ich mich gern zurück, weil die Natur dazu beiträgt, dass man sich erden kann. Bei mir ist das zumindest so. Alles, was ich mir in der Vorbereitung mit dem Charakter meiner nächsten Rolle durchdacht habe, kann ich durch diesen Fernblick quasi wegblasen und dann einfach nur noch spielen und nicht mehr darüber nachdenken, was man sich die letzten Monate theoretisch angeeignet hat. Weil zu viel Vor- und Durchdachtes beim Spielen hindert.

Sie wollen sich beim Spielen die kindliche Neugier erhalten, wie Sie selber einmal gesagt haben?

Sowohl als Mensch als auch als Schauspieler versuche ich das immer wieder zu verteidigen. Beim Schauspiel geht es ja ganz oft darum, Dinge authentisch erscheinen zu lassen, indem man sie spielt, als ob sie gerade jetzt zum ersten Mal passieren. Dieser direkte und ungefilterte Zugang, den dabei Kinder manchmal haben, indem sie ihre Meinung einfach herausposaunen, etwas fixieren und dann direkt darauf zugehen. Wie undurchdacht und ungehemmt sie vielen Dingen gegenüberstehen. Das mag ich.

Wenn es heißt „Action!“, muss der Schauspieler auf Knopfdruck funktionieren und gleichzeitig soll er auch noch authentisch sein.

Letztendlich stellt man ja einen magischen Moment her. Das kann ich nicht nur alleine, dazu brauche ich meine Spielpartner und im besten Fall noch den Regisseur. Vor Ort funktioniere ich dann ganz unterschiedlich. Nach dem Film „Systemsprenger“…

…für den Sie Ende April für Ihre Rolle mit dem Deutschen Filmpreis für den „Besten Hauptdarsteller“ ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch!

Danke. Durch das Spiel von Helena (Anm. d. Red: Helena Zengel spielt die Hauptrolle der „Benny“) bin ich wie zurückgekommen zu meinen Anfängen des Spielens. Weil je älter und erfahrener ich werde, desto mehr tendiere ich, wie viele andere auch, natürlich dazu, zu denken, dass man meint, gewisse Dinge genau zu wissen. Helena hat mich eines Besseren belehrt und mir durch ihre Art eine gewisse Leichtigkeit zurückgebracht. Wenn sie zum Beispiel sagte: „Och nö, habe gerade keinen Bock, ich geh jetzt lieber aufs Trampolin.“ Und in der nächsten Sekunde spielte sie die krasseste Szene.

Während ich mich vor so einer extremen Szene, die sehr emotional oder ganz weit weg ist von meiner Persönlichkeit, in meinen Aufenthaltsraum zurückziehen würde. Ich würde mich aufladen und mir ein Gefühl immer wieder vordichten, dass ich in einen gewissen Zustand komme. Nachdem ich mit ihr gedreht habe, habe ich das dann bei „Berlin Alexanderplatz“ mal ganz anders gemacht. Nämlich so, wie ich damit angefangen habe. Ich kann das nicht mehr genau rekapitulieren, einfach reinspringen und wieder rausgehen.

Da muss ich Sie schon wieder unterbrechen. Denn für Ihre Rolle in diesem Drama, das sich frei am gleichnamigen Roman von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929 orientiert, haben Sie beim Deutschen Filmpreis die Kategorie „Bester Nebendarsteller“ gewonnen. Dabei musste Sie der Regisseur erst überzeugen, dass Sie die Rolle des Drogendealers Reinhold überhaupt annehmen.

Ja. Das hatte unterschiedliche Gründe. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, das war ein Jahr vor Drehbeginn, war mir das einfach zu düster. Ich hatte gerade die erste Staffel von „Bad Banks“ gedreht, wo der von mir verkörperte Adam auch so einen düsteren Charakter hat. Der NSU-Film war gefühlt auch noch nicht so weit weg. Ich hatte irgendwie keine Lust darauf. Ich muss für so eine Rolle bereit sein. Wenn ich es mache, springe ich komplett rein. Dann führe ich meine Rolle nicht Gassi im lässigen Abstand mit Leine dazwischen. Ich versuche die Rolle so nah wie möglich an mich heranzulassen, ich lasse sie quasi auf meine Couch. Das hat mit Zuhören zu tun, mit Akzeptieren, dass man jemanden plötzlich eine Stimme gibt, die mit einem selbst nichts zu tun hat. Dessen Handlung man widerwärtig findet, aber im Moment des Darstellens darf man diese Eigenhaltung ja nicht präsentieren. Das ist ein gewisser Aufwand, den es dafür braucht.

Weil in jeder Rolle auch ein wenig von sich selber drinsteckt?

Was passiert ist, dass es eine Vermischung gibt, der Charakter mit meiner Stimme, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, meiner Fantasie. Das Wichtige ist, dass man am Ende der Rolle dieses Vermischen wieder aufdröselt. Diese Farben, die eigenen und die des Charakters, wieder auseinanderzwirbelt. Das ist ein Reinigungsprozess. Eine Rollendusche.

An der Rollensuche sind Sie nicht ganz unbeteiligt. Die Charaktere, die Sie spielen, sind zumeist schwierige, charismatische und zerrissene Persönlichkeiten. Woher kommt dieser Drang?

Das weiß ich gar nicht genau. Ich finde es erst einmal spannender, solche Rollen zu spielen. Und ich bin überzeugt, dass sich in jedem von uns etwas bewegt, ob das nun gleich Zerrissenheit ist, sei mal dahingestellt. Es ist nicht immer alles so klar. Eigentlich ist man ein guter Mensch, aber man tut dann doch mal etwas Blödes oder sogar Böses. Da stecken für mich als Schauspieler, bleiben wir bei den Farben, viel mehr Farbpaletten drin, viel mehr Mischfarben, die sich herstellen lassen. Und andererseits, das mochte ich bei dem Micha aus dem Systemsprenger. Der war jetzt nicht eindimensional, aber der hatte ganz tief im Verborgenen seine Zerrissenheit. Ich mag es, die Widersprüche zu suchen, sowohl als Mensch und vor allem auch als Spieler. Wenn ich innerhalb einer Szene den Zuschauer verführe, dass der Micha zum Beispiel ein ganz Cooler ist, und am Ende merkt man plötzlich: „Batz!“ Da ist aber noch viel mehr. Dann fang ich an zu spielen. Dann ist es ein Tanz. Das macht mich sehr glücklich. Je mehr Ebenen es in einer Rolle gibt, umso schöner ist es, diese im Film herzustellen und zu zeigen.

Wie kommen Sie dann am Ende des Tages wieder raus aus der Rolle? Nehmen wir die des NSU-Terroristen Uwe Mundlos im Grimme-Preis gekrönten Drama „Die Täter – Heute ist nicht alle Tage“.

Mittlerweile gelingt mir das immer besser, seit ich verstanden habe, dass es gewisse Rituale bedarf. Wie ich es gerade schon angedeutet habe, um den Schalter umzulegen. Jeder spielt ja in seinem Leben eine gewisse Rolle. Sie schreiben Texte und interviewen dafür viele Menschen. Nun könnte ich Sie auch fragen, ob Sie zu Hause “nur” Fragen stellen oder auch von sich erzählen. Jeder muss für sich den Schalter umlegen. Lange habe ich das ignoriert, gerade nach dem NSU-Film. Aber erst als der Film rauskam, also ein Jahr nach Drehende, habe ich gemerkt, was mich diese Rolle für Kraft gekostet hat. In Jena zu arbeiten, in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Diese ganzen persönlichen Bezüge: Dort arbeitet meine Mutter, hier habe ich das erste Mal ein Mädchen geküsst. All diese Dinge, die dann während der Arbeitszeit wieder zu so einer Vermischung führen könnten. Das von sich zu halten, das habe ich erst danach gespürt, hat viel Energie verbraucht. Und damals hatte ich noch nicht solche Rituale, wie ich das zum Beispiel nach „Berlin Alexanderplatz“ gemacht habe: Ob Gespräche oder Sport – das muss jeder für sich finden. Ich habe zwei, drei Kniffe für mich gefunden und dann ist es auch wieder gut und man kann leicht und befreit den nächsten Tag angehen.

Wie sind Sie die Schauspielerei angegangen?

In der zehnten Klasse fing das an. Wir haben vorher in den Sommerferien auf einem Bauernhof immer mal ein bisschen Theater gespielt. Der ausschlagegebende Punkt war dann aber tatsächlich meine Deutschlehrerin, die das Schauspielen eingeführt hat. Ich musste in Wedekinds „Frühlingserwachen“ eine Situation darstellen, bei der ich vier Wochen lang nicht wusste, wie ich das machen sollte. Sie hat dann gesagt, in Ordnung, wir proben das nur bis zu dieser Szene. Und dann hat es bei der Premiere plötzlich geknallt. Ich hatte es zwar immer noch nicht verstanden, aber ich habe etwas gespürt. Ein Gefühl, welches ich gar nicht richtig beschreiben kann. Dann ging das weiter am Theater Jena unter Reinald Grebe und Claudia Bauer, das waren so göttliche Zeiten. Dann das erste Spielen mit einem großen Ensemble mit Markus Heinzelmann. Er hat mich auch auf das Vorsprechen in Leipzig und Berlin vorbereitet. Das waren die Anfänge.

Gab es keine Alternative, wie Feuerwehrmann, Fußballprofi, Arzt?

Auf jeden Fall hat sich der Wunsch, Schauspieler zu werden, nach dieser Vorstellung von null auf hundert auf Platz eins katapultiert. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, das Erlebnis im Schultheater, das war der entscheidende Punkt. Da spielen aber noch so viele Sachen mit rein. Ich finde mich einfach persönlich am meisten wieder in diesem Beruf. Davor haben mich auch Medizin und Psychologie interessiert, auch wenn ich aufgrund meiner Abiturnoten bestimmt lange auf einen Studienplatz hätte warten müssen.

Gibt es eine oder mehrere Schauspielerpersönlichkeiten, zu denen Sie aufschauen oder aufgeschaut haben?

Da gibt es viele. Das fing so mit 16, 17 an, als ich begann, mich für Filme zu interessieren. Klaus Kinksi zum Beispiel, David Bowie finde ich grandios, Tom Waits. Sandra Hüller ist auf jeden Fall auch eine Granate, sie ist für mich immer eine große Inspirationsquelle. Für den Reinhold in „Berlin Alexanderplatz“ war unter anderem Joaquin Phoenix eine Inspirationsquelle.

Schauen Sie sich Tricks und Kniffe bei den Kollegen ab?

Absolut. Das muss auch so sein, sich gegenseitig anzuzünden. Eine Art und Weise eines Kollegen kann ich mir angucken, aber nicht abgucken. Die wird immer bei dem Kollegen bleiben. Aber ich kann sie vielleicht adaptieren oder im besten Falle zu meinem eigenen machen. Dass man sich überprojektbegreifend den Ball zuwirft. Anerkennungsvoll, am besten neidfrei dem anderen vielleicht sogar etwas klaut im positiven Sinne, und mitnimmt für den eigenen Kochtopf.

Dabei haben Sie ja schon in den letzten Jahren quasi jeden begehrten Schauspiel-Preis gewonnen. Sie können sich die Rollen aussuchen. Mit gerade einmal 34! Verspüren Sie gar keinen Erfolgsdruck?

Das ist meine Arbeit. Der Druck, der entstand oder entstehen könnte, ist derjenige, dass man Gedanken hat wie „Jetzt habe ich einen Preis für diese Rolle bekommen, das fanden die also gut. Dann mache ich das jetzt immer so!“ Das ist natürlich total bescheuert. Diese Gedanken hat man aber mal, irgendwann bekommt man die aber auch wieder raus. Deswegen fand ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, dass der Deutsche Filmpreis wegen der Corona-Beschränkungen quasi zuhause im Wohnzimmer stattfand. Weil ich gar nicht diese künstliche Situation hatte: Roter Teppich, 2.000 Menschen kommen auf dich zu und wollen mit dir sprechen. Du kannst aber keinem gerecht werden, weil es keine Konzentration gibt. Alles Situationen, die du wieder verarbeiten, relativieren musst, wo du dich wieder herunterholen musst. Da findet ja eine kleine Verführung statt, man wird künstlich in den Mittelpunkt gestellt.

Ich mag das schon teilweise. Zwei von zehn Veranstaltungen kann ich genießen, dann aber ziehe ich mich gern relativ schnell zurück. Man kann Unterhaltungen an anderen Orten tatsächlich besser genießen.

Apropos Liebe. Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Sie waren im Wendejahr 1989 vier Jahre alt, als Ihre erste Heimat, die DDR, begann unterzugehen. Was ist für Sie Heimat(liebe)?

Vom Wendejahr 1989 habe ich tatsächlich kein Bild mehr vor Augen. Damals war ich gerade vier Jahre alt. Von den 1990er Jahren habe ich ein Bild. Jena ist für mich Heimat, weil sich dort nicht nur meine Familie befindet, sondern weil die Stadt nach wie vor ein Ort ist, an dem ich mich geborgen fühle. Das hat auch was mit der Natur zu tun. Wahrscheinlich hat diese Verbundenheit aber auch etwas mit meinem ständig wechselnden Arbeitsumfeld zu tun. Ich finde aber auch, dass man sich überall verbunden fühlen kann, wenn man Freundschaften schließt.

Sie tauchen in Ihren Rollen immer wieder auch in die DDR-Geschichte ein, zum Beispiel haben Sie gerade einen Film über den DDR-Schriftsteller Thomas Brasch abgedreht. Hat sich Ihre Sichtweise auf das verschwundene Land geändert?

Ich habe mich ja in einigen Filmen bereits mit der Zeit vor, während und nach der DDR beschäftigt, in „Kruso“ zum Beispiel und aktuell in „Lieber Thomas“. Dadurch konnte sich bei mir aus den verschiedenen Sichtweisen der Rollen ein immer detaillierteres Verständnis auf diese Zeit entwickeln. Über eine Zeit, die sehr viele Menschen geprägt hat. Das führt dazu, dass sich mein Bild immer mehr vergrößert, aber nicht dahingehend, dass ich automatisch besser Bescheid weiß. Mit zunehmenden Wissen kommen ja auch zunehmende Fragen. Ich habe natürlich auch mit meinen Eltern über diese Zeit gesprochen. Jeder hat seinen ganz eigenen, seinen ganz persönlichen Blick.

Dürfen Sie uns etwas über anstehende Projekte verraten. Mit anderen Worten gefragt: Wann könnte man Sie auf den Bergen rund um Jena wieder beim Wandern antreffen?

Ich habe bis Anfang des Jahres drei Filme abgedreht, Philipp Stölzls „Schachnovelle“, Andreas Kleinerts „Lieber Thomas“ und Dominik Grafs Kästner-Verfilmung „Fabian“. Danach brauchte ich mal wieder etwas Zeit, um mich aufzuladen. Im September werde ich wieder anfangen zu drehen, ich darf aber noch nicht mehr verraten.

Herr Schuch, vielen Dank für das Gespräch.

Sehr gern und danke ebenso.

Service:

www.schumacher-pr.com/schauspieler/ansicht/anzeigen/albrecht-schuch/

Auszeichnungen

2010: Deutscher Comedypreis: Ensemblemitglied („Neue Vahr Süd“)

2017: Grimme-Preis: Beste männliche Hauptrolle („Die Täter – Heute ist nicht alle Tag“.)

2018: Deutscher Schauspielpreis: Nebenrolle („Gladbeck“) ; Deutsche Akademie für Fernsehen: Nebenrolle („Bad Banks“)

2019: Deutscher Fernsehpreis: Bester Schauspieler („Gladbeck“, „Der Polizist und das Mädchen“, „Kruso“); Goldene Kamera: Bester Schauspieler

2020: Zwei Deutsche Filmpreise für Beste männliche Hauptrolle („Systemsprenger“) und Beste männliche Nebenrolle („Berlin Alexanderplatz“)

Text: Jens Hirsch

Fotos: Steffen Roth (Porträts)